Der Landkreis Kassel hat schneller als gefordert alle Waffendaten an das

neue nationale Waffenregister gemeldet. "Damit haben wir einen Monat

früher als gefordert unsere Daten übermittelt", freut sich Landrat Uwe

Schmidt. Die schnelle Meldung habe es ermöglicht, dass ab sofort in

Rücksprache mit dem zuständigen Bundesverwaltungsamt in Köln der

Echtbetrieb des nationalen Waffenregisters (NWR) im Kreis begonnen hat.

Offizieller Start des NWR ist 1. Januar 2013. Damit seien nun alle

19.985 im Landkreis gemeldeten Waffen und deren 5707 Besitzer im

nationalen Waffenregister gelistet.

Freitag, 30. November 2012

Startschuss für Klimaschutzkonzept Hochsauerlandkreis

|

Das Foto zeigt v.l.n.r.: Martin Padberg und Franz-Josef

Rickert (Hochsauerlandkreis) mit

Alessandro Bontempi und Dr. Jörg Scholtes von TWS. Foto: Pressestelle HSK |

Das Klimaschutzkonzept für den Hochsauerlandkreis nimmt Gestalt an. Mit einem ersten Treffen aller Projektverantwortlichen des Kreises und der zehn beteiligten Städte und Gemeinden startete am Dienstag, 27. November, die Arbeit. Mit eingeladen waren auch die Klimaschutzmanager der Städte Arnsberg und Schmallenberg, die bereits über ein Konzept verfügen.

Donnerstag, 29. November 2012

13.2.1974 – Geburtstag von Robbie Williams

Robbie Williams

Am 13.

Februar 1974 kam der britische Musiker und Entertainer Robbie Williams zur

Welt. Geboren wurde der Brite in

Stoke-on-Trent, Staffordshire als Robert Peter Williams. Robbie Williams hat

weltweit über 68 Millionen Tonträger verkauft. Der Sänger erhielt bislang 15

BRIT Awards und somit mehr als jeder andere britische Künstler. Außerdem gab es

für den beliebten Entertainer einen Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde

für 1,6 Millionen an einem einzigen Tag verkaufte Eintrittskarten.

Übrigens: Robbie Williams ist vom Sternzeichen Wassermann.

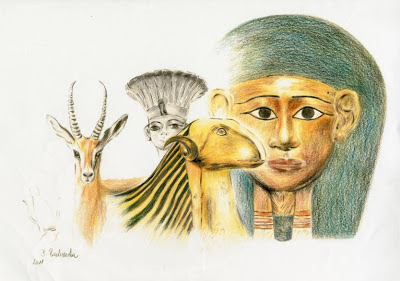

Serapis – Ein Gott, der plötzlich auf der Bildfläche erschien

Die Neuschöpfung des Kultes für den griechisch-ägyptischen Gott Serapis

ist ein spannendes Phänomen der antiken Götterwelt. Seine Herkunft ist

höchstumstritten, in den frühen Sagen der Ägypter und Griechen taucht er

nicht auf. Was wollte König Ptolemaios I. mit der Einführung des

Serapis als Stadtgott in Alexandria bewirken?

Hörforscher erhalten Zukunftpreis

Die wissenschaftlichen Leistungen der Oldenburger Hörforscher und damit auch des Exzellenzclusters „Hearing4all" sind mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet worden. Der mit 250.000 Euro dotierte Preis wurde dem Physiker und Mediziner Prof. Dr. Dr. Birger Kollmeier gemeinsam mit Prof. Dr. Volker Hohmann (ebenfalls Universität Oldenburg, Exzellenzcluster „Hearing4all") und Dr. Torsten Niederdränk (Siemens AG) gestern von Bundespräsident Joachim Gauck überreicht.

1.12.2010 - Startschuss für Behördenrufnummer

Am 1. Dezember 2010 fiel der Startschuss für die Behördenrufnummer in

Magdeburg. Seitdem haben 36.250 Bürger die 115 gewählt. Der

bundeseinheitliche Behördenruf hat sich in der Landeshauptstadt gut

etabliert.

Lag der Anteil der 115 anfangs bei etwa 5 %, kommen inzwischen über ein Fünftel aller Anrufe für die Stadtverwaltung über die 115. Der Durchbruch gelang mit der Verknüpfung der Terminvergabe für die Bürgerbüros im April dieses Jahres. Seitdem konnten bereits mehr als 15.000 Termine vergeben werden.

Erwartungsgemäß haben sich bestimmte Themenschwerpunkte bei den Anfragen herausgestellt. So kreisen die Fragen häufig um die Angelegenheiten, die der Bürger traditionell mit seiner Kommune verbindet. Die Zeiten von 9.00 bis 11.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr haben sich dabei als die Zeiten herauskristallisiert, in denen die meisten Magdeburger zum Hörer greifen. Dieses Anrufaufkommen ist für Telefonservicecenter im öffentlichen Bereich absolut üblich. Das gern auch als "M-Kurve" - Anstieg am Vormittag, Absenken um die Mittagszeit und ein wieder Ansteigen am Nachmittag - beschriebene Kundenverhalten deckt sich ganz stark mit den persönlichen Erwartungshaltungen der Bürger über die Erreichbarkeit "ihrer Verwaltung".

Nach der Anfrage zu Terminen werden vor allem Fragen zur Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen, zu den Öffnungszeiten der BürgerBüros, zu Aufgaben des Finanzamtes und zur Abholung beantragter Personalausweise. Die übrigen Anfragen verteilen sich auf eine Vielzahl von Themengebieten wie Führungszeugnis, Kfz-Angelegenheiten sowie MagdeburgPass und Wohngeld, aber auch Personenstandsurkunden, Sperrmüll und Anwohnerparkausweis.

Seit dem Start der 115 ist es gelungen, den Anteil abschließender Auskünfte zu erhöhen. Dies liegt vor allem an einem gut ausgebauten Wissensmanagement, das die Basis für die Auskünfte der ServiceCenter-Mitarbeiter bildet. Im ServiceCenter können schon 86 Prozent aller Fragen sofort beantwortet werden.

Außerdem ist die 115 gewachsen: So sind vor einem Jahr die Vermittlungskräfte der Landesregierung in das ServiceCenter im Breiten Weg 222 gezogen und auch die Flächendeckung der 115 in Sachsen-Anhalt wurde vorangetrieben - der Landkreis Börde hat sich am 4. Oktober 2011 dem 115-Verbund angeschlossen und wird seither über das städtische ServiceCenter bedient. Bisher gingen 2.730 Anrufe aus dem Landkreis ein. Eine Verlängerung der Zusammenarbeit ist in Vorbereitung und wird in den nächsten Wochen dem Magdeburger Stadtrat vorgeschlagen Gleichzeitig wird eine Entscheidung im Kreistag des Landkreises Börde vorbereitet.

Darüber hinaus wurden Gespräche mit weiteren Landkreisen geführt. Für weitere Partnerschaften ist das ServiceCenter jederzeit offen. Fest steht jedoch, dass sich die Stadt Halle nun auch dem 115-Verbund anschließen wird.

Die 115 wird nicht nur öfter gewählt, sondern auch zunehmend bekannter. Am Stand der 115 auf dem Rathausfest am 3. Okt. war der Andrang groß und im Vergleich zum letzten Jahr haben viele Bürger schon Erfahrungen mit der 115 gemacht und nahezu alle Bürger kannten die 115. Das Echo war überaus positiv.

Eine weitere wichtige Nachricht:

Die 115 ist nun aus fast allen Festnetzen zum Ortstarif erreichbar und ist in Flatrates integriert. Weitere Informationen zu den Tarifen gibt es unter www.115.de.

Lag der Anteil der 115 anfangs bei etwa 5 %, kommen inzwischen über ein Fünftel aller Anrufe für die Stadtverwaltung über die 115. Der Durchbruch gelang mit der Verknüpfung der Terminvergabe für die Bürgerbüros im April dieses Jahres. Seitdem konnten bereits mehr als 15.000 Termine vergeben werden.

Erwartungsgemäß haben sich bestimmte Themenschwerpunkte bei den Anfragen herausgestellt. So kreisen die Fragen häufig um die Angelegenheiten, die der Bürger traditionell mit seiner Kommune verbindet. Die Zeiten von 9.00 bis 11.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr haben sich dabei als die Zeiten herauskristallisiert, in denen die meisten Magdeburger zum Hörer greifen. Dieses Anrufaufkommen ist für Telefonservicecenter im öffentlichen Bereich absolut üblich. Das gern auch als "M-Kurve" - Anstieg am Vormittag, Absenken um die Mittagszeit und ein wieder Ansteigen am Nachmittag - beschriebene Kundenverhalten deckt sich ganz stark mit den persönlichen Erwartungshaltungen der Bürger über die Erreichbarkeit "ihrer Verwaltung".

Nach der Anfrage zu Terminen werden vor allem Fragen zur Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen, zu den Öffnungszeiten der BürgerBüros, zu Aufgaben des Finanzamtes und zur Abholung beantragter Personalausweise. Die übrigen Anfragen verteilen sich auf eine Vielzahl von Themengebieten wie Führungszeugnis, Kfz-Angelegenheiten sowie MagdeburgPass und Wohngeld, aber auch Personenstandsurkunden, Sperrmüll und Anwohnerparkausweis.

Seit dem Start der 115 ist es gelungen, den Anteil abschließender Auskünfte zu erhöhen. Dies liegt vor allem an einem gut ausgebauten Wissensmanagement, das die Basis für die Auskünfte der ServiceCenter-Mitarbeiter bildet. Im ServiceCenter können schon 86 Prozent aller Fragen sofort beantwortet werden.

Außerdem ist die 115 gewachsen: So sind vor einem Jahr die Vermittlungskräfte der Landesregierung in das ServiceCenter im Breiten Weg 222 gezogen und auch die Flächendeckung der 115 in Sachsen-Anhalt wurde vorangetrieben - der Landkreis Börde hat sich am 4. Oktober 2011 dem 115-Verbund angeschlossen und wird seither über das städtische ServiceCenter bedient. Bisher gingen 2.730 Anrufe aus dem Landkreis ein. Eine Verlängerung der Zusammenarbeit ist in Vorbereitung und wird in den nächsten Wochen dem Magdeburger Stadtrat vorgeschlagen Gleichzeitig wird eine Entscheidung im Kreistag des Landkreises Börde vorbereitet.

Darüber hinaus wurden Gespräche mit weiteren Landkreisen geführt. Für weitere Partnerschaften ist das ServiceCenter jederzeit offen. Fest steht jedoch, dass sich die Stadt Halle nun auch dem 115-Verbund anschließen wird.

Die 115 wird nicht nur öfter gewählt, sondern auch zunehmend bekannter. Am Stand der 115 auf dem Rathausfest am 3. Okt. war der Andrang groß und im Vergleich zum letzten Jahr haben viele Bürger schon Erfahrungen mit der 115 gemacht und nahezu alle Bürger kannten die 115. Das Echo war überaus positiv.

Eine weitere wichtige Nachricht:

Die 115 ist nun aus fast allen Festnetzen zum Ortstarif erreichbar und ist in Flatrates integriert. Weitere Informationen zu den Tarifen gibt es unter www.115.de.

Kristallschädel schützt gegen Weltuntergang

|

| Die Schädel aus Bergkristall sollen vor dem Weltuntergang schützen, der laut Maya-Kalender im De-zember 2012 eintreten soll. Foto: Michael Peuster |

Schutz vor dem Untergang?

"Die Kristallschädel, die fälschlicherweise dem Volk der Maya zugeschrieben werden, gehören zu den populärsten Schädelkult-Objekten", erklärt LWL-Museumsleiter Dr. Josef Mühlenbrock. Sie und ihr mysteriöser Ursprung finden viele Anhänger, die glauben, dass laut Maya-Kalender dieses Jahr, am 21. Dezember, die Welt untergeht. Das könne nur verhindert werden, wenn alle 13 angeblich existierenden Kristallschädel in einer festgelegten Form aufgestellt.

Mittwoch, 28. November 2012

30.12.1983 - Jenseits von Eden

30.

Dezember 1983 - Nino de Angelo platzierte sich mit „Jenseits von Eden“

auf Platz 1 der deutschen Charts und konnte sich dort 7 Wochen

lang behaupten. (30. Dezember 1983 - 13. Februar 1984).

Dienstag, 27. November 2012

"Wer hier schrieb, wusste worauf er sich einließ"

|

| Die LWL-Literaturkommission hat jetzt eine Dokumentation der NS-Literaturzeitschrift "Heimat und Reich" herausgegeben. Foto: LWL |

Die Zukunft des Naturparkzentrums in Wildenrath

|

| Die Frage nach der Zukunft des Naturparkzentrums in Wildenrath war Auslöser für eine Diskussion. © www.npsn.de |

Die Frage nach der Zukunft des Naturparkzentrums in Wildenrath war Auslöser für eine Diskussion. "Wo wollen wir hin, wo sollen Akzente gesetzt werden?" Diese Fragen warf Dr. Ferdinand Schmitz, Sprecher der Verbandsversammlung des Naturparks Schwalm-Nette, auf der ersten Versammlung nach der Naturparkschau "Wandervolle Wasserwelt" auf. Eigens für die Naturparkschau hatte der Zweckverband die auf 220 Quadratmetern gezeigte Bionik-Ausstellung in Wildenrath verlängert. Nun stellt sich kurzfristig die Frage, wie die Ausstellungsflächen in dem Zentrum am Südzipfel des 435 Quadratkilometer großen Naturparks bespielt werden sollen. Hierfür machte der neue Geschäftsführer Michael Puschmann einige Vorschläge, u.a. mit der während der Naturparkschau gezeigten Ausstellung "Feuchtlebensräume".

Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2011

Einmal im Jahr fasst der Kreis seine Beteiligungen an Unternehmen und

Einrichtungen in einem Bericht zusammen. Aus dem Berichts- und

Rechnungswesen der Gesellschaften werden die wesentlichen Informationen

zum abgeschlossenen Geschäftsjahr 2011 zusammengetragen. Das rund 90

Seiten umfassende Druckwerk wird nicht nur in Richtung Politik

weitergereicht, sondern steht auch interessierten Bürgern als

"Lesestoff" zur Verfügung.

Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2011 liegt nun vor. Er kann beim Steuerungsdienst im Kreishaus Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, eingesehen werden. Außerdem findet sich der Bericht auch als PDF-Datei im Internet unter www.kreis-unna.de - Politik und Verwaltung - Kreishaushalt.

Der Beteiligungsbericht für das Geschäftsjahr 2011 liegt nun vor. Er kann beim Steuerungsdienst im Kreishaus Unna, Friedrich-Ebert-Straße 17, eingesehen werden. Außerdem findet sich der Bericht auch als PDF-Datei im Internet unter www.kreis-unna.de - Politik und Verwaltung - Kreishaushalt.

BGH: Brüstle-Patent bleibt mit Einschränkungen bestehen

Am 27. November 2012 hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Patentstreit

zwischen dem Bonner Stammzellforscher Prof. Dr. Oliver Brüstle und

Greenpeace e.V. verhandelt. In dem Patent geht es um ein Verfahren zur

Gewinnung von Zellen des Nervensystems aus humanen embryonalen

Stammzellen (ES-Zellen) und deren Verwendung zur Behandlung

neurologischer Erkrankungen.

Bei ES-Zellen handelt es sich um ‚Alleskönner’-Zellen, die aus

überzähligen befruchteten Eizellen aus der künstlichen Befruchtung

gewonnen werden können und in der Lage sind, in alle Körperzelltypen

auszureifen.

Montag, 26. November 2012

31.12.1959 - Geburtstag von Val Kilmer

Val Kilmer

Am 31. Dezember 1959 wurde der amerikanische Schauspieler Val Kilmer geboren. Geburtsort war Los Angeles, Kalifornien, USA. Kilmer ist der jüngste Student, der jemals an der Juilliard School in New York City aufgenommen wurde. Der Hollywoodstar spielte in Filmen wie Top Gun, Kill me again, Halbblut und Batman Forever mit.

Sonntag, 25. November 2012

The Last Stand

The Last Stand

Start: 31.1.2013

Seitdem Sheriff Owens (Arnold Schwarzenegger) nach einem

missglückten Einsatz seinen Posten beim Los Angeles Police Department aus

Schuldgefühlen aufgegeben hat, widmet er sein Leben dem beschaulichen Kampf für

Recht und Ordnung im verschlafenen Grenzstädtchen Sommerton Junction.

Die Ruhe in der Kleinstadt ist jedoch vorbei als der berüchtigte Drogenboss Gabriel Cortez (Eduardo Noriega) aus einem FBI-Gefängnistransport entkommen kann und mit einer Geisel und den Mitgliedern seiner schwer bewaffneten Gangstergruppe in Richtung mexikanischer Grenze flieht. Dabei steuert er geradewegs auf Sommerton Junction zu...

Die Ruhe in der Kleinstadt ist jedoch vorbei als der berüchtigte Drogenboss Gabriel Cortez (Eduardo Noriega) aus einem FBI-Gefängnistransport entkommen kann und mit einer Geisel und den Mitgliedern seiner schwer bewaffneten Gangstergruppe in Richtung mexikanischer Grenze flieht. Dabei steuert er geradewegs auf Sommerton Junction zu...

Um den gejagten Verbrecher zu stellen, bevor er über die

Grenze nach Mexiko verschwinden kann, versammelt sich die gesamte amerikanische

Polizeimacht in Sommerton. Owens, dessen Kleinstadt-Polizei von den

eintreffenden Truppen für unfähig gehalten wird, will sich zunächst aus dem

Geschehen heraushalten, stellt sich aber schließlich seiner Verantwortung und

dem unausweichlichen Duell...

THE LAST STAND, eine LIONSGATE Produktion unter der Regie

von Kim Jee-Woon wird von SPLENDID FILM und 20TH CENTURY FOX am 31. Januar 2013

in die deutschen Kinos gebracht und ist das lang erwartete Film-Comeback von

Arnold Schwarzenegger. Unterstützt wird Schwarzenegger dabei von namhaften

Stars wie Zach Gilford, Forest Whitaker, Luis Guzman, Rodrigo Santoro, Johnny

Knoxville und Eduardo Noriega.

Samstag, 24. November 2012

Lamettazwang und Tofugänse

|

| Pe Werner Foto: hr/Pe Werner |

20 Jahre „Swinging Christmas“

„Swinging Christmas“ wird 20 und kann dieses Jahr trotzdem mit einer „Weltpremiere“ aufwarten: Sängerin Pe Werner steht zum ersten Mal mit Weihnachtsliedern auf der Bühne. Sie widmet sich mit Unterstützung der hr-Bigband augenzwinkernd dem schönsten Fest des Jahres: am Mittwoch, 12., Donnerstag, 13. und Freitag, 14. Dezember im Frankfurter Musiklokal Südbahnhof und als Matinée am Sonntag, 16. Dezember im Wiesbadener Kurhaus.

Freitag, 23. November 2012

Fußball - Roboter erobern die Zukunft

Informatiker der Universität Bonn haben einen neuen Roboter entwickelt, dessen Quelltext und Bauplan öffentlich zugänglich ist. Er soll den Einstieg in die Humanoid-Forschung, insbesondere die TeenSize-Klasse des RoboCup, erleichtern. Die Forscher stellten den neuen Roboter kürzlich auf der IROS-Konferenz (International Conference on Intelligent Robots and Systems) in Portugal vor.

Mit seinem weißen Kopf und schwarzen Körper sieht „NimbRo-OP“ fast wie

ein Mensch aus. 95 Zentimeter hoch erreicht er immerhin die Größe eines

Kleinkindes und zählt damit schon zu den Großen unter den Fußballrobotern.

Allerdings ist sein Gewicht von 6,6 Kilogramm deutlich geringer als das eines

Kindes – Leichtbaumaterialien machen es möglich. Insgesamt 20 Antriebselemente, die die Computerbefehle

in mechanische Bewegungen umwandeln, wurden in ihm verbaut. Deshalb ist „NimbRo-OP“ auch sehr

beweglich: Mühelos kickt er einen Fußball und kann sich auch aus der Liegendposition wie ein Mensch

aufrichten – denn auch ein Fußballer fällt mal um.

Quelltext und Bauplan des Roboters sind frei zugänglich

Die Bonner Forscher nutzten verschiedene humanoide Roboter

als Ideengrundlage für ihre Entwicklung. „Es

gibt auch andere sehr interessante Roboter, allerdings sind sie deutlich

kleiner als unserer“, sagt Prof. Behnke. „Die Größe ist jedoch wichtig, um

bestimmte Aufgaben – etwa beim Roboterfußball – bewältigen zu können.“ Außerdem

verfügt „NimbRo-OP“ über eine spezielle

Weitwinkelkamera, um den Überblick über

das Fußballfeld zu haben, und für die schnelle Reaktion über

eine hohe Rechenleistung.

NimbRo-OP“ soll auch beim RoboCup antreten

Bei dem Roboter, der kürzlich auf der IROS-Konferenz

(International Conference on Intelligent Robots and Systems) in Portugal

vorgestellt wurde, handelt es sich um einen Prototypen. „NimbRo-OP

ist für den Endverbraucher nicht geeignet“, sagt Prof. Behnke. „Die

Zielgruppe sind Wissenschaftler, die Roboter auf dieser Hard- und Software

basierend programmieren wollen.“ Die

Wissenschaftler der Universität Bonn möchten mit dem Roboter auch beim RoboCup antreten.

In der Entwicklung handelt es sich dabei um einen ersten

Schritt. „Wir wollen mit dieser Plattform eine

Kompatibilität mit anderen Robotern erreichen“, sagt der Informatiker. In den nächsten

drei Jahren soll die Entwicklung im Erkenntnistransfer-Projekt „Humanoider TeenSize-Open-Platform Fußballroboter“ mit dem Anwendungspartner igus GmbH Köln

weitergehen. „Ziel des Projektes ist, durch

einen noch intensiveren Austausch mit anderen Forschergruppen eine

Beschleunigung des Fortschritts im Bereich humanoider Roboter zu erzielen“, sagt Prof. Behnke.

Noch sind Roboter den Menschen im Fußball unterlegen

Schachcomputer haben bereits unter Beweis gestellt, dass sie

die menschlichen Fähigkeiten übertreffen

können. „Aber im Fußball

sind Menschen noch deutlich besser als Roboter“,

berichtet der Informatiker der Universität

Bonn. Die Herausforderungen an Fußballroboter

sind groß: Sie müssen den Zustand der Umwelt etwa über Kameras und

Neigungssensoren registrieren, das Tor, Gegner und Hindernisse erkennen und

unter Einbeziehung der Team-Mitglieder Entscheidungen treffen und umsetzen. „Bis sämtliche Probleme auf diesem Feld

gelöst sind, gibt es noch viel zu tun“, sagt

Prof. Behnke.

Roboterfußball als Testfeld für künftige Anwendungen im Alltag

Der RoboterCup dient den Wissenschaftlern als ein

Experimentierfeld mit komplexen Herausforderungen, denn zweibeinige Roboter

können über den Fußball hinaus potenziell in vielen alltagsrelevanten

Umgebungen eingesetzt werden. „Sie sind

zum Beispiel fähig, für

Menschen gemachte Werkzeuge zu nutzen und beispielsweise auch Treppen zu

erklimmen und Engstellen zu passieren, die für Rad- oder Kettenroboter

unpassierbar sind“, sagt Prof. Behnke. Außerdem können sie für

die Kommunikation auch die Mimik, Gestik und Körpersprache

der Menschen nutzen.

"Uns geht es darum, das Rad nicht

immer wieder neu zu erfinden, sondern mit einer frei zugänglichen Plattform

gemeinsam mit anderen Forschern zu Lösungen zu kommen sowie Aufwand und Kosten

zu senken"“, sagt der Informatiker. Die

Arbeitsgruppe um Prof. Behnke ist das weltweit erfolgreichste humanoide Team

beim RoboCup, mit elf gewonnenen Einzelwettbewerben wahrscheinlich sogar das

insgesamt erfolgreichste RoboCup-Team.

Informationen zu „NimbRo-OP“ im Internet unter: http://www.ais.uni-bonn.de/nimbro/OP

Labels:

Computer,

Forschung,

Nordrhein‑Westfalen,

Technik,

Wissen,

Wissenschaft

Neues Rad für die Wassermühle

|

| Das neue Wasserrad wurde in zwei vormontierten Hälften auf die mächtige Holzwelle aufgesetzt und verkeilt. Foto: LWL |

Das gute Wetter und die Zeit vor dem Museumsadvent werden vom

LWL-Freilichtmuseum Detmold für wichtige Instandsetzungsarbeiten im

Außenbereich genutzt. Jetzt war im Museum des Landschaftsverbandes

Westfalen-Lippe (LWL) schweres Gerät gefragt, denn bei der Wassermühle

Heller, gleich hinter dem Eingang, musste nach dreißig Betriebsjahren

das alte Wasserrad erneuert werden.

„Tag für die Literatur“

|

| Brüder-Grimm-Denkmal in Hanau Foto: hr/Uwe Hansen |

Mehr als 20.000 Besucher hatten beim letzten „Tag für die Literatur“ ihre Begeisterung für hessische Kultur eindrucksvoll demonstriert. Wer am kommenden Literatur-Event als Mitveranstalter dabei sein will, hat noch bis zum Jahresende Zeit, sich anzumelden. Der vierte hessenweite „Tag für die Literatur“ findet am Sonntag, 26. Mai 2013, statt. Einen Schwerpunkt bilden die beiden literarischen Jubiläen des Jahres: das hessische Jubiläumsjahr „Grimm2013“ und der Geburtstag Georg Büchners, der sich zum 200. Mal jährt.

Hinter dem Horizont

Hinter dem Horizont - Kunstausstellung im Ägyptischen Museum

Am kommenden Dienstag, 27. November 2012, um 18 Uhr eröffnet

das Ägyptische Museum der Universität Bonn mit einer Vernissage die

Kunstausstellung „Hinter dem Horizont“. Die Ausstellung mit

Farbzeichnungen der Künstlerin Barbara Radomska ist bis 28. Februar

2013 zu sehen.

Es ist eine gute Tradition, dass im Ägyptischen Museum der Universität

Bonn zeitgenössische Kunst in den Dialog mit Altägypten tritt.

Labels:

Ausstellung,

dp,

Kunst,

Kunstaustellung,

Museum

Das Revier von gestern

|

| Diese Federzeichnung von Helmut Bungert zeigt die Zeche Dahlbusch in Gelsenkirchen. Foto: LWL |

Detailgetreu und federleicht - so kommen die Zeichnungen von Helmut Bungert daher. Viele Jahre lang war der Bochumer mit Block und Bleistift im Revier unterwegs und bannte Hochöfen, Maschinenhallen und Fördergerüste auf Papier. Auch Fotografien aus Sammlungen und Archiven dienten ihm als Vorlagen. Eine Auswahl seiner Federzeichnungen zeigt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) noch bis zum 17. Februar 2013, unter dem Titel "Das Revier von gestern" in seinem Industriemuseum Zeche Zollern in Dortmund.

Energiewende auch durch mehr Wasserkraft

|

| Im Schleiper Hammer in Kierspe wurde die neue Wasserkraftbroschüre vorgestellt. Foto: Hendrik Klein/Märkischer Kreis |

Ausgestoßen, verfolgt, ins Exil getrieben

|

| Hans Tombrock, Marie Sanders, 1940, Zeichnung. Foto: Fritz-Hüser-Institut, Dortmund |

Donnerstag, 22. November 2012

Erlebnis Zeitgeschichte - "Bilder im Kopf"

|

| Die Sowjetische Flagge auf dem Reichstag ist ein Symbol des Sieges und des Kriegsendes. Foto: Jewgeni Chaldej / Sammlung Ernst Volland/Heinz Krimmer, Berlin |

Welche Ereignisse haben die Welt verändert?

Welche Ereignisse haben die Welt verändert? Welche Personen wurden zu Helden und welche zu tragischen Figuren der Zeitgeschichte? Diese und weitere Fragen werden in der Erlebnisführung am Samstag (24.11.) um 18 Uhr besprochen. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) lädt dazu in die Sonderausstellung "Bilder im Kopf - Ikonen der Zeitgeschichte" in sein Industriemuseum Henrichshütte Hattingen ein. Gemeinsam geht die Gruppe in der Schau Schlaglichtern der Geschichte nach. Anschließend besprechen die Besucher bei einem Imbiss die eigenen Bildikonen.

Max. Teilnehmerzahl: 20 Personen

Dauer: 90 Min

Kosten: 8 Euro

Anmeldungen nimmt das LWL-Industriemusem unter Tel. 02324 9247-140 entgegen.

Museum:

LWL-Industriemuseum Henrichshütte Hattingen

Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

Werksstr. 31-33

45527 Hattingen

"Kohlenschiffe auf der Ruhr"

|

| Der rekonstruierte Ruhrnachen im LWL-Industriemuseum. Foto: LWL/Hudemann |

Die Blütezeit der Segelschifffahrt auf der Ruhr

Was macht ein hölzernes Segelschiff im Zechenmuseum? Warum war die Ruhr so bedeutsam für die Kohlenhändler im 19. Jahrhundert? Diesen Fragen gehen Besucher am Sonntag, 25. November, im LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall nach. Um 14.30 Uhr lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) zur Führung durch die Wittener Dauerausstellung rund um den Ruhrnachen "Ludwig Henz" ein.

Die Ruhr war im 19. Jahrhundert der einfachste Weg, um die Kohle von den Zechen im Ruhrtal zu den großen Umschlagplätzen am Rhein zu transportieren.

Ernst Meister: Der Lyriker als Maler

Das Museum für Westfälische Literatur in Oelde zeigt in Zusammenarbeit

mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in der Ausstellung

"Ernst Meister: Der Lyriker als Maler" (22. November 2012 bis 3. März 2013)

Aquarelle, Farbstift- und Pastellkreidezeichnungen des Künstlers. Die

Ausstellung war 2011 anlässlich des 100. Geburtstag des Hagener

Schriftstellers Ernst Meister (1911-1979) im LWL-Landesmuseum für Kunst

und Kulturgeschichte zu sehen.

"Nie ohne Kamera!

DVD dokumentiert Nachkriegsgeschichte und den Filmemacher

Die Nachkriegsgeschichte Lippstadts und zugleich das Leben und Werk des

Filmemachers Walter Nies dokumentiert eine DVD, die der

Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) jetzt zusammen mit der Stadt

Lippstadt herausgebracht hat. Ein knapp 40-minütiges Filmporträt und elf

Originalfilme machen nicht nur Lippstädter Lokalgeschichte, sondern

auch bundesrepublikanische Zeitgeschichte lebendig. Denn von 1955 bis

1963 war Nies als Kameramann für das kanadische Fernsehen tätig und

filmte u.a. die Geburtsstunde der Bundeswehr, Adenauers 80. Geburtstag

und den Besuch hochrangiger Persönlichkeiten in Bonn.

|

| Die DVD "Nie ohne Kamera!" mit der Filmkamera von Walter Nies.mFoto: LWL/Steinweg |

Ägyptisches Museum um einen Schatz reicher

Seit dem 7. November 2012 ist das Ägyptische Museum der

Universität Bonn um einen Schatz reicher: An diesem Tag übergab Ingrid

Gahl-Schoeller aus Koblenz offiziell eine Sammlung von über 180

altägyptischen Objekten an das Museum.

|

Köpfchen eines ptolemäischen

Prinzen

mit der ägyptischen „Kinderlocke“ (Marmor).

Copyright:

Ägyptisches Museum der Universität Bonn

|

Von ganz besonderem Wert sind die Stücke, die unmittelbar mit der Stadt Alexandria und ihrer griechisch-ägyptischen Mischkultur in Beziehung stehen. Das umso mehr, als im Bonner Ägyptischen Museum genau diese Periode bisher kaum vertreten war. So befinden sich unter den Stücken Miniaturbüsten der alexandrinischen Hauptgötter Serapis und Isis, das Porträtköpfchen eines ptolemäischen Königs und eine Darstellung der Göttin Isis mit dem Horuskind, die bereits das Bild der Maria mit dem Kinde vorausahnen lässt.

Sind diese Objekte allein schon eine bedeutende Bereicherung für das Museum, so ist es als besonderer Glücksumstand anzusehen, dass sich die Stifterin entschloss, auch den originalen Sammlungsschrank dem Museum zu übergeben. In diesem barocken Glasschrank mit handgemaltem Sternenhimmel können die Objekte so gezeigt werden, wie sie seit annähernd 100 Jahren ihren Platz im Leben der Besitzer hatten.

|

| Sammlungsschrank der Sammlung Gahl-Schoeller aus Koblenz. Copyright: Ägyptisches Museum der Universität Bonn |

Internet:

www.aegyptisches-museum.uni-bonn.de/

Professorin des Jahres

|

Prof. Dr. Cornelia Denz © Foto: Peter Wattendorff

|

Die Hürden sind hoch, sehr hoch sogar: Gesucht werden Professorinnen und Professoren, die ihre Studenten "optimal auf den Berufseinstieg vorbereiten, praxisnahes Studieren organisieren und dabei helfen, jobrelevante Fertigkeiten zu trainieren" – die also ein Verständnis von Lehre vorleben, das "weit über die bloße Wissensvermittlung hinausgeht". Nach Überzeugung des Absolventen-Magazins "UnicumBeruf" erfüllt Cornelia Denz, Professorin für Angewandte Physik an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster (WWU), all diese Anforderungen: Eine Jury kürte die 49-jährige Wissenschaftlerin jetzt zur "Professorin des Jahres 2012" in der Kategorie Naturwissenschaften/Medizin.

"Lehre ist für mich mehr als nur Vorlesung – die Begleitung und Beratung der Studierenden in dieser für sie so wichtigen und dynamischen Entwicklungsphase gehört immer dazu", betonte Cornelia Denz. "Dies reicht von 'Lernen lernen' in den ersten Studiensemestern über problemorientiertes Lernen, frühe Mitarbeit in kleinen Forschungsprojekten bis hin zur Berufs- und Praxisorientierung in späteren Semestern. Diese Arbeit mit den Studierenden macht mir sehr viel Spaß, und daher freue ich mich umso mehr, dass dies mit dieser Auszeichnung gewürdigt wird."

Rund 800 Professorinnen und Professoren standen in diesem Jahr in vier Kategorien zur Wahl: Wirtschaftswissenschaften/Jura, Geistes-, Gesellschafts- und Kulturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften/Informatik und Naturwissenschaften/Medizin. Eine sechsköpfige Jury legte die Sieger fest, die vor allem unter Beweis stellen mussten, dass sie die Studierenden optimal auf den Beruf vorbereiten. Zuletzt hatte ein WWU-Professor im Jahr 2008 diesen Titel gewonnen: Der Marketing-Experte Prof. Dr. Klaus Backhaus setzte sich seinerzeit in der Kategorie Wirtschaftswissenschaften/Jura durch.

Die Ideen und Ansätze von Cornelia Denz überzeugten das Gremium in jeder Hinsicht. Die Physikerin legt nach Meinung der Jury besonderen Wert auf eine individuelle Beratung der Studierenden abhängig von ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe. Darüber hinaus unterstützt sie gezielt Frauen beim Einstieg in die sogenannten MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), beispielsweise durch ein Mentoring-Programm. Cornelia Denz selbst betont, dass sie auf eine in der Lehre "gelebte Informationsvermittlung über die Anforderungen des Arbeitsmarktes" setzt. Dazu gehören beispielsweise Industriepraktika, Exkursionen, die Vermittlung von Abschlussarbeiten bei Unternehmen, die Koordination von Auslandsaufenthalten sowie ein Rhetorik- und Vortragstraining.

Und was rät die Professorin des Jahres den Studierenden, die mit einer wissenschaftlichen Laufbahn liebäugeln? "Man sollte die Einrichtung oder Universität wechseln, um verschiedene Gebiete und Arbeitsformen kennenzulernen und um den eigenen wissenschaftlichen Arbeitsstil zu finden. Es ist ebenso von Vorteil, in interdisziplinären Teams und in einem internationalen Umfeld schon während der Promotion zu arbeiten. Wenn man Begeisterung für das Fach und für die Wissenschaft und Lehre während dieser Zeit spürt, dann ist die wissenschaftliche Karriere sicher ein bereichernder, erfüllender Weg."

Cornelia Denz stammt aus Frankfurt/Main. Nach ihrem Studium und der Habilitation an der Technischen Universität (TU) Darmstadt übernahm sie 1994 ihre erste Professur an der TU. 2001 wechselte sie an die WWU nach Münster, seit 2010 ist sie zudem Prorektorin für Internationales und wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Expertin für nichtlineare Photonik ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Angewandte Optik und der Europäischen Optischen Gesellschaft – schließlich gibt sie die Zeitschrift "Physik Journal" heraus.

Links:

Mittwoch, 21. November 2012

Dinosaurier hatten einen sehr beweglichen Hals

|

Mamenchisaurus mit extrem langem Hals aus dem

Dinosaurier-Museum in Zigong (China).

(c) Foto: Nicole Klein/Uni Bonn

|

Paläontologen der Universität Bonn unter Beteiligung der Universität Flensburg haben herausgefunden, dass sauropode Dinosaurier einen deutlich leichteren und beweglicheren Hals hatten als bislang angenommen. Ihre Ergebnisse stützen sich auf die Analyse der Halsrippen. Die Studie ist nun in der Zeitschrift „Biology Letters“ der Royal Society of London erschienen.

Die sauropoden Dinosaurier sind die größten landlebenden

Tiere, die es jemals auf der Erde gab. „Eines ihrer charakteristischsten

Merkmale und ein wesentlicher Schlüssel zum Erfolg der Gruppe ist der extrem

lange Hals der Sauropoden“, sagt Erstautorin Dr. Nicole Klein vom

Steinmann-Institut für Geologie, Mineralogie und Paläontologie der Universität

Bonn. „Dieser stark verlängerte Hals ist zugleich ihr am kontroversesten

diskutiertes Merkmal.“ Prof. Dr. Andreas Christian von der Universität

Flensburg war ebenfalls an der Studie beteiligt. Einige Wissenschaftler

befürworten die Hypothese, dass die Sauropoden den Hals vor allem für das

Fressen in hohen Bäumen nutzten und favorisieren somit eine eher vertikale

Halshaltung. Andere hingegen argumentieren, dass die Sauropoden den Hals eher

als horizontale Verlängerung nutzten und vor allem in niedrigen Bäumen und

Sträuchern ihr Futter suchten.

Zwei verschiedene Hypothesen zur Halshaltung

Das Problem bei der Rekonstruktion der Halshaltung liegt vor

allem darin, dass es unterschiedliche Annahmen über mechanisch relevante

Strukturen - wie zum Beispiel die Funktion manchmal mehrere Meter langer

Halsrippen - gibt. „Eine weit verbreitete Hypothese zur Halshaltung geht von

einer Funktion der Halsrippen als Stützstäbe an der Halsunterseite aus“,

berichtet Prof. Dr. Martin Sander vom Steinmann-Institut für Geologie,

Mineralogie und Paläontologie der Universität Bonn. Durch diese Stützfunktion

würde in erster Linie die Last des Halses abgefangen und zum Rumpf geleitet.

Die konkurrierende Hypothese postuliert, dass die Halsrippen dazu dienten,

parallel zum Hals verlaufende Muskelkräfte aufzunehmen. Dadurch wären schwere Muskelpartien

zur Steuerung und zum Tragen des Halses in den vorderen Rumpfbereich verlegt

worden. Der Hals wäre dann wie bei einer Marionette durch Seilzüge bewegt

worden und konnte somit deutlich schlanker und leichter werden. Ein leichterer

Hals hätte weniger Energie verbraucht und konnte deshalb länger sein.

Analyse der Faserausrichtung in den Halsrippen

Beide Hypothesen sind im Grunde leicht zu testen, und zwar

durch die Untersuchung der Mikrostruktur der Halsrippen. „Diese ergab nun, dass

die Halsrippen in erster Linie aus parallel zum Hals verlaufenden Fasern

bestehen, welche letztlich nichts anderes sind als `verknöcherte Sehnen´“,

berichtet Dr. Klein. Die Ausrichtung der Fasern zeige eindeutig dem Hals

entlang verlaufende Zugkräfte an und sei nicht mit der Stützstab-Theorie

vereinbar. Die histologischen Ergebnisse legen somit einen leichteren und

beweglicheren Hals nahe, als bislang für Sauropoden angenommen worden ist.

Derartige verknöcherte Sehnen sind auch typisch für Vögel, wovon man sich beim Verspeisen

eines Truthahn-Unterschenkels leicht überzeugen kann.

Publikation:

Histology shows that elongated neck ribs in sauropod dinosaurs are ossified

tendons, „Biology Letters“, DOI: 10.1098/rsbl.2012.0778

Quelle: www.uni-bonn.de

Labels:

Archäologie,

Forschung,

Tiere,

Wissen,

Wissenschaft

25 Jahre Aids-Präventionskampage

Als die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung vor 25

Jahren mit ihrer Kampagne GIB AIDS KERINE CHANCE startete, galt die

Aidsprävention als Tabubruch in Politik und Gesellschaft. Eine

öffentliche Thematisierung von Sexualität und Kondomen gab es bis dahin

nicht. Auch sprach sich rund die Hälfte der Bevölkerung dafür aus,

Aids-Kranke mit niemandem außer dem medizinischen Personal und den

Angehörigen in Berührung kommen zu lassen.

Die Aidskampagne entwickelte sich zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Präventions-kampagnen in Deutschland. Kondome sind heutzutage ein normaler Hygieneartikel, emotionale Vorbehalte gegen deren Nutzung haben sich mehr als halbiert. Das Schutzverhalten steigt seit 25 Jahren langsam aber kontinuierlich an. So hat sich beispielsweise der Anteil der Menschen, die sich in wechselnden Partnerschaften konsequent mit Kondomen schützen, mehr als vervierfacht. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es immer noch Menschen, die in Risikosituationen kein konsequentes Schutzverhalten praktizieren. Deshalb ist Aidsprävention nach wie vor erforderlich, um das hohe Schutzniveau zu halten und weiterhin zu verbessern.

Auch heute noch erfahren HIV-positive Menschen Ausgrenzung und Diskriminierung. Eine von der BZgA beauftragte Studie der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) zeigt, dass 77 Prozent der befragten Menschen mit HIV im Jahr vor der Befragung Diskriminierung im Alltag erlebt haben und 61 Prozent der befragten HIV-Positiven verschweigen ihre Infektion am Arbeitsplatz. Aus diesem Grund hat die BZgA zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember die 3. Staffel der Solidaritätskampagne „Positiv zusammen leben“ gestartet, über die der Newsletter ausführlich berichtet.

Darüber hinaus informiert der Newsletter ‚GIB AIDS KEINE CHANCE aktuell’ über die Ergebnisse der Welt-Aids-Konferenz in Washington und ihre Bedeutung für die Prävention, über aktuelle Ergebnisse der BZgA-Repräsentativerhebung „Aids im öffentlichen Bewusstsein“ als kontinuierlichen Seismographen der Prävention und über den neuen TV-Kino-Spot der BZgA zu sexuell übertragbaren Infektionen (STI). Da der Begriff STI vielen Menschen bislang nicht bekannt ist, wird mit dem Spot die Abkürzung erklärt und Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, sich weitergehend zu dem Thema zu informieren.

Die Aidskampagne entwickelte sich zu einer der bekanntesten und erfolgreichsten Präventions-kampagnen in Deutschland. Kondome sind heutzutage ein normaler Hygieneartikel, emotionale Vorbehalte gegen deren Nutzung haben sich mehr als halbiert. Das Schutzverhalten steigt seit 25 Jahren langsam aber kontinuierlich an. So hat sich beispielsweise der Anteil der Menschen, die sich in wechselnden Partnerschaften konsequent mit Kondomen schützen, mehr als vervierfacht. Trotz dieser positiven Entwicklung gibt es immer noch Menschen, die in Risikosituationen kein konsequentes Schutzverhalten praktizieren. Deshalb ist Aidsprävention nach wie vor erforderlich, um das hohe Schutzniveau zu halten und weiterhin zu verbessern.

Ausgrenzung und Diskriminierung

Auch heute noch erfahren HIV-positive Menschen Ausgrenzung und Diskriminierung. Eine von der BZgA beauftragte Studie der Deutschen AIDS-Hilfe (DAH) zeigt, dass 77 Prozent der befragten Menschen mit HIV im Jahr vor der Befragung Diskriminierung im Alltag erlebt haben und 61 Prozent der befragten HIV-Positiven verschweigen ihre Infektion am Arbeitsplatz. Aus diesem Grund hat die BZgA zum Welt-Aids-Tag am 1. Dezember die 3. Staffel der Solidaritätskampagne „Positiv zusammen leben“ gestartet, über die der Newsletter ausführlich berichtet.

Darüber hinaus informiert der Newsletter ‚GIB AIDS KEINE CHANCE aktuell’ über die Ergebnisse der Welt-Aids-Konferenz in Washington und ihre Bedeutung für die Prävention, über aktuelle Ergebnisse der BZgA-Repräsentativerhebung „Aids im öffentlichen Bewusstsein“ als kontinuierlichen Seismographen der Prävention und über den neuen TV-Kino-Spot der BZgA zu sexuell übertragbaren Infektionen (STI). Da der Begriff STI vielen Menschen bislang nicht bekannt ist, wird mit dem Spot die Abkürzung erklärt und Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert, sich weitergehend zu dem Thema zu informieren.

- Der Newsletter „GIB AIDS KEINE CHANCE aktuell“ steht zum Download unter www.bzga.de/presse/publikationen.

- Die Dokumentation zu 25 Jahre GIB AIDS KEINE CHANCE steht zum Download unter www.gib-aids-keine-chance.de/kampagnen.

- Beide Veröffentlichungen können kostenlos per E-mail unter order@bzga.de, per Fax unter 0221-8992257 sowie unter www.bzga.de/infomaterialien/aidsaufklaerung/ bestellt werden.

Weniger Studienanfänger im Wintersemster

Im soeben begonnenen Wintersemester ist die

Zahl der Studienanfänger/-innen um rund 2 900 (−2,8 Prozent) auf

101 200 Personen zurückgegangen. Wie Information und Technik

Nordrhein‑Westfalen als Statistisches Landesamt anhand erster

vorläufiger Ergebnisse mitteilt, ist ihre Zahl damit erstmals

seit sechs Jahren wieder rückläufig.

Die Zahl der Studierenden insgesamt ist aber dennoch weiter angestiegen. 635 800 Studierende waren nach ersten Ergebnissen an den nordrhein-westfälischen Hochschulen für das Wintersemester 2012/13 eingeschrieben, das sind 7,7 Prozent mehr als im Wintersemester 2011/12.

Die Statistiker weisen darauf hin, dass in den vorgenannten Zahlen Nebenhörer nicht berücksichtigt sind (ein Student kann beispielsweise als Haupthörer an der Universität Köln ein Lehramtsstudium absolvieren und belegt an der Deutschen Sporthochschule Köln das Studienfach „Sport” – von dort wird er dann als Nebenhörer gemeldet). Würden Haupt- und Nebenhörer zusammengefasst werden – wie dies das Statistische Bundesamt zu tun pflegt -, ergäben sich für Nordrhein‑Westfalen folgende Fallzahlen für das Wintersemester 2012/13: Rund 644 000 Studierende und rund 101 700 Studienanfänger/-innen.

Ergebnisse für einzelne Hochschulen finden Sie hier.

Die Zahl der Studierenden insgesamt ist aber dennoch weiter angestiegen. 635 800 Studierende waren nach ersten Ergebnissen an den nordrhein-westfälischen Hochschulen für das Wintersemester 2012/13 eingeschrieben, das sind 7,7 Prozent mehr als im Wintersemester 2011/12.

Die Statistiker weisen darauf hin, dass in den vorgenannten Zahlen Nebenhörer nicht berücksichtigt sind (ein Student kann beispielsweise als Haupthörer an der Universität Köln ein Lehramtsstudium absolvieren und belegt an der Deutschen Sporthochschule Köln das Studienfach „Sport” – von dort wird er dann als Nebenhörer gemeldet). Würden Haupt- und Nebenhörer zusammengefasst werden – wie dies das Statistische Bundesamt zu tun pflegt -, ergäben sich für Nordrhein‑Westfalen folgende Fallzahlen für das Wintersemester 2012/13: Rund 644 000 Studierende und rund 101 700 Studienanfänger/-innen.

Ergebnisse für einzelne Hochschulen finden Sie hier.

Labels:

Bildung,

Hochschule,

News,

Nordrhein-Westfalen,

NRW,

Schule,

Studieren,

Studium,

Uni,

Universität

Dienstag, 20. November 2012

"Otto feiert": Namensgeber haben Geburtstag

|

Montag, 19. November 2012

19.11.1962 – Geburtstag von Jodie Foster

Jodie Foster

Am 19. November 1962 kam die amerikanische Schauspielerin Jodie

Foster zur Welt. Geboren wurde der Filmstar in Los Angeles.

Freitag, 16. November 2012

Geschichte der Rheydter Post

|

Die Rheydter Post.

Foto: Medienbüro Müller-Bringmann

|

„Die Alte Post ist ein fester Bestandteil Rheydts. Sie gehört den Menschen, die viele Erinnerungen mit dem Gebäude verbinden. Das wollen wir mit der Ausstellung dokumentieren“, erklärt Jochen Bücker, Geschäftsführer von Jessen Bau, das Vorhaben. Ab sofort werden die Beiträge gesammelt. Eingereicht werden können die Fotos, Postkarten und weitere Ausstellungsstücke bis Freitag, 30. November 2012, direkt bei der Jessen Baugesellschaft an der Hennes-Weisweiler-Allee 16 in Mönchengladbach oder per E-Mail an a.schnitzler@jessen-baugesellschaft.de. Nach Ausstellungsende gehen alle Beiträge wieder zurück an die Besitzer.

Charakter des Hauses bleibt erhalten

Die besten drei Ausstellungsstücke werden besonders prämiert. Eine Jury wählt die Gewinner aus, die einen Anerkennungspreis erhalten. Die Jessen Baugesellschaft spendet im Zuge der Ausstellung außerdem an eine caritative Einrichtung in Mönchengladbach.

Derzeit läuft die Renovierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes. Der Charakter des Hauses bleibt erhalten. So wurden zum Beispiel schon die Kunststoff-Fenster der Post wieder gegen Holzfenster ausgetauscht und damit Auflagen des Denkmalschutzes erfüllt. Nach der Sanierung steht im zweiten Obergeschoss eine Gesamtfläche von rund 820 Quadratmetern zur Vermietung von Büros zur Verfügung. Die Fläche ist in bis zu fünf Mieteinheiten unterteilbar. Die beiden langjährigen Mieter Post und Telekom bleiben auch künftig im Gebäude. Die Telekom betreibt hier eine Schaltstation für ihr Telefonnetz. Ein dritter Mieter steht schon fest: Der Personaldienstleister Meteor ist bereits ins erste Obergeschoss eingezogen.

Auf dem Postareal entsteht derzeit außerdem ein Denn’s Biomarkt. Auf einer Fläche von 650 Quadratmetern gibt es zum Jahreswechsel Obst und Gemüse, Milch, Käse, Weine und Naturkosmetik. Vor allem Bio-Erzeugnisse aus der Region der jeweiligen Filiale spielen eine große Rolle im Sortiment. Die Biomarkt-Kette Denn’s ist vor allem im Süden und Westen Deutschlands sowie in Österreich mit weit über 50 Filialen präsent. In Mönchengladbach gibt es bereits einen Denn’s Biomarkt an der Prinzenstraße.

Ausstellung „Alte Post anno dazumal“:

Die Ausstellungsstücke können bei Alexandra Schnitzler (Jessen Bau), abgegeben werden. Hennes-Weisweiler-Allee 16 in Mönchengladbach , Telefon 02161-927910, E-Mail a.schnitzler@jessen-baugesellschaft.de.

Ab sofort werden alte Fotos und Postkarten, Zeitungsausschnitte, Geschichten und Anekdoten gesammelt. Abgabefrist ist Freitag, 30. November. Nach der Ausstellung gehen die Ausstellungsstücke wieder zurück an die Besitzer. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von Jessen Bau unter www.jessen-baugesellschaft.de.

Quelle: www.muebri.de

Donnerstag, 15. November 2012

Wintersport der 70er-Jahre

Das Schweizer Fernsehen zeigte am 4.1.1972 einen satirischen

Beitrag über den Wintersport. In der Sendung „Antenne“ war zu sehen, was man in

den 70er-Jahren so alles brauchte, um überall in den Schweizer Skigebieten

willkommen zu sein. Um es vorweg zu nehmen: Das Geheimnis des Erfolgs liegt in

der Skiausrüstung …und man braucht als erstes ein paar warme Füße.

20.11.1990 - Konzert endet blutig

20. November 1990 - Tragisches Ende eines Heavy-Metal-Konzertes im belgischen Ichtegem: Während die amerikanische Band Queensrÿche den

Songs "Road to madness" spielte, kam es im Publikum zu einem Handgemenge mit tragischen Folgen.

Ein Besucher zückte ein Messer und stach wahllos auf die umherstehenden Konzertbesucher ein.

Die traurige Bilanz: Ein Toter und ein Schwerverletzter.Ein Besucher zückte ein Messer und stach wahllos auf die umherstehenden Konzertbesucher ein.

Das Video zeigt die Band Queensrÿche bei einem späteren Auftritt - Titel des Songs: "Road to madness"

Faszinierende Welt der Fossilien

|

| Das Skelett von Plateosaurus aus Frick ausgestellt im Sauriermuseum Frick im Kanton Aargau (Schweiz). (c) Foto: Georg Oleschinski/Uni Bonn |

200 Jahre Forschungstradition

Einen Einblick in die faszinierende Welt der Fossilien gibt der Festband „Paläontologie“, der anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Paläontologischen Gesellschaft erscheint. Unter den maßgeblichen Herausgebern sind renommierte Wissenschaftler der Universität Bonn. 72 Autoren verschiedener Institutionen schöpfen aus mehr als 200 Jahren Forschungstradition und bieten zugleich ein lebendiges Bild aktueller paläontologischer Forschung.

Prof. Dr. Otto Jaekel (1863-1929) rief im Mai 1912 zur Gründung der Paläontologischen Gesellschaft auf. Der Initiative des Gelehrten der Universität Greifswald folgten 130 Personen aus dem In- und Ausland, darunter auch zwei Frauen. Prof. Jaekel kämpfte um die Anerkennung der Paläontologie als eigenständige Wissenschaftsdisziplin.

|

| Linker Unterkieferast von Haldanodon exspectatus: Die abgeschliffenen Zähne zeigen, dass das Tier wie ein Maulwurf unterirdisch auf Beutefang ging. (c) Foto: Georg Oleschinski/Uni Bonn |

Mit Erfolg: In den vergangenen

100 Jahren hat sich die Paläontologie zu einer modernen

Naturwissenschaft entwickelt, die mit neuesten Methoden - etwa der

Mikro-Computertomographie und dreidimensionalen Bildanalysen - zu einem

Erkenntnisschub geführt hat. Als moderne Naturwissenschaft im

Spannungsfeld zwischen Geo- und Biowissenschaften leistet die

Paläontologie heute wichtige Beiträge zur Lösung drängender Probleme wie

Klimawandel und Verknappung fossiler Energieträger.

100-jährigen Bestehens der Paläontologischen Gesellschaft

Ihr 100-jähriges Bestehen nimmt die Paläontologische Gesellschaft nun zum Anlass, einen üppig gestalteten Festband herauszugeben. Das Buch wendet sich an alle naturwissenschaftlich Interessierten, die sich für die Schönheit von Fossilien begeistern. In Bild und Text werden jeweils auf einer Doppelseite herausragende Funde vorgestellt, darunter etwa das größte Dinosaurierskelett der Welt, der Brachiosaurus brancai im Lichthof des Museums für Naturkunde in Berlin. In den Beschreibungen stehen neben ausführlichen Informationen zum Exponat auch die Geschichten im Mittelpunkt, die sich hinter dem jeweiligen Fossil verbergen. So beleuchtet Prof. Dr. Thomas Martin, Paläontologe an der Universität Bonn, ein ungewöhnliches Säugetier aus der Jurazeit, das vor 155 Millionen Jahren wie ein Maulwurf lebte, ohne mit den Maulwürfen näher verwandt zu sein – also eine Art fossiles „Déjà-vu“.

Prof. Dr. Wighart von Koenigswald, ebenfalls Paläontologe an der Universität Bonn, beschreibt die Hintergründe zu den Urpferdchen von Messel, die es sogar als Motiv auf eine Briefmarke schafften. Prof. Dr. Martin Sander, Wissenschaftler an der Bonner Alma mater, geht auf eine Detektivgeschichte ein: Der scherzhaft wegen seiner Länge als „schwäbischer Lindwurm“ bezeichnete Plateosaurus engelhardti wurde bei Trossingen auf der schwäbischen Alb gefunden. Die Fossilien lagerten in auffallend ähnlicher Bauchlage. Die Wissenschaftler deuten nach ihrer detektivischen Spurensuche diesen Befund: Die Plateosaurier sind offensichtlich im Schlamm stecken geblieben und dort verendet.

Baltisches Bernstein: Den Baltischen Bernstein und seine Einschlüsse stellen Jonina Strelow und Prof. Dr. Jes Rust von der Universität Bonn vor. Beim Bernstein handelt es sich um ein fossiles Harz, das sich in Sedimente eingebettet unter Luftabschluss verfestigt hat. Die dreidimensionalen und in großer Detailfülle überlieferten Funde geben äußerst ästhetische Einblicke in die Lebewelt vor 40 bis 50 Millionen Jahren. Wie ein modernes Kunstwerk wirkt eine Aufnahme fossiler Pollenkörner, die Prof. Dr. Thomas Litt vom Bonner Steinmann-Institut beschreibt. Der mikroskopische kleine Blütenstaub hat eine widerstandsfähige Außenhülle und überdauert auf dem Grund von Seen und Mooren mühelos Jahrtausende. An ihm lässt sich die Vegetations- und Klimageschichte der Vergangenheit ablesen.

Museen und Sammlungen

Die vorgestellten Fossilien stammen aus 30 Museen und Sammlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 72 Autoren haben mit ihrem Fachwissen zum Gelingen des Buches beigetragen. Die Bilder bestechen durch eine eigentümliche Ästhetik, darunter etwa Zeugnisse von Millionen Jahre alten Bakterienkulturen.

Publikation: Thomas Martin, Wighart von Koenigswald, Gudrun Radtke, Jes Rust (Herausgeber): Paläontologie – 100 Jahre Paläontologische Gesellschaft, Verlag Dr. Friedrich Pfeil München, 192 Seiten, 134 Abbildungen, 24,90 Euro, ISBN 978-3-89937-152-9

100-jährigen Bestehens der Paläontologischen Gesellschaft

Ihr 100-jähriges Bestehen nimmt die Paläontologische Gesellschaft nun zum Anlass, einen üppig gestalteten Festband herauszugeben. Das Buch wendet sich an alle naturwissenschaftlich Interessierten, die sich für die Schönheit von Fossilien begeistern. In Bild und Text werden jeweils auf einer Doppelseite herausragende Funde vorgestellt, darunter etwa das größte Dinosaurierskelett der Welt, der Brachiosaurus brancai im Lichthof des Museums für Naturkunde in Berlin. In den Beschreibungen stehen neben ausführlichen Informationen zum Exponat auch die Geschichten im Mittelpunkt, die sich hinter dem jeweiligen Fossil verbergen. So beleuchtet Prof. Dr. Thomas Martin, Paläontologe an der Universität Bonn, ein ungewöhnliches Säugetier aus der Jurazeit, das vor 155 Millionen Jahren wie ein Maulwurf lebte, ohne mit den Maulwürfen näher verwandt zu sein – also eine Art fossiles „Déjà-vu“.

Prof. Dr. Wighart von Koenigswald, ebenfalls Paläontologe an der Universität Bonn, beschreibt die Hintergründe zu den Urpferdchen von Messel, die es sogar als Motiv auf eine Briefmarke schafften. Prof. Dr. Martin Sander, Wissenschaftler an der Bonner Alma mater, geht auf eine Detektivgeschichte ein: Der scherzhaft wegen seiner Länge als „schwäbischer Lindwurm“ bezeichnete Plateosaurus engelhardti wurde bei Trossingen auf der schwäbischen Alb gefunden. Die Fossilien lagerten in auffallend ähnlicher Bauchlage. Die Wissenschaftler deuten nach ihrer detektivischen Spurensuche diesen Befund: Die Plateosaurier sind offensichtlich im Schlamm stecken geblieben und dort verendet.

Baltisches Bernstein: Den Baltischen Bernstein und seine Einschlüsse stellen Jonina Strelow und Prof. Dr. Jes Rust von der Universität Bonn vor. Beim Bernstein handelt es sich um ein fossiles Harz, das sich in Sedimente eingebettet unter Luftabschluss verfestigt hat. Die dreidimensionalen und in großer Detailfülle überlieferten Funde geben äußerst ästhetische Einblicke in die Lebewelt vor 40 bis 50 Millionen Jahren. Wie ein modernes Kunstwerk wirkt eine Aufnahme fossiler Pollenkörner, die Prof. Dr. Thomas Litt vom Bonner Steinmann-Institut beschreibt. Der mikroskopische kleine Blütenstaub hat eine widerstandsfähige Außenhülle und überdauert auf dem Grund von Seen und Mooren mühelos Jahrtausende. An ihm lässt sich die Vegetations- und Klimageschichte der Vergangenheit ablesen.

|

| Mücke im Baltischen Bernstein aufgenommen mit einem konfokalen Laser-Scanning-Mikroskop. (c) Foto: Jes Rust/Uni Bonn |

Museen und Sammlungen

Die vorgestellten Fossilien stammen aus 30 Museen und Sammlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 72 Autoren haben mit ihrem Fachwissen zum Gelingen des Buches beigetragen. Die Bilder bestechen durch eine eigentümliche Ästhetik, darunter etwa Zeugnisse von Millionen Jahre alten Bakterienkulturen.

Publikation: Thomas Martin, Wighart von Koenigswald, Gudrun Radtke, Jes Rust (Herausgeber): Paläontologie – 100 Jahre Paläontologische Gesellschaft, Verlag Dr. Friedrich Pfeil München, 192 Seiten, 134 Abbildungen, 24,90 Euro, ISBN 978-3-89937-152-9

Quelle: www.uni-bonn.de

"Cells in Motion" nimmt Arbeit auf

Forscher wollen Verhalten von lebenden Zellen verstehen

Sie sei "überglücklich", betonte Prof. Dr. Lydia Sorokin, Sprecherin des Exzellenzclusters "Cells in Motion" (CiM), dass es nun soweit ist: Der Exzellenzcluster hat am 15. November 2012 offiziell seine Arbeit an der Westfälischen Wilhelms-Universität aufgenommen. Bei einer Feierstunde im Schloss gab Rektorin Prof. Dr. Ursula Nelles den Startschuss für den neuen Forschungsverbund, bei dem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medizin, den Naturwissenschaften und der Mathematik der WWU sowie Forscher des Max-Planck-Instituts für molekulare Biomedizin in Münster das Verhalten von Zellen in lebenden Organismen untersuchen. Dr. Waltraud Kreutz-Gers vom nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministerium gratulierte den münsterschen Wissenschaftlern zum Erfolg und überbrachte Glückwünsche von Ministerin Svenja Schulze.

Die Rektorin betonte, dass es kein Zufall gewesen sei, dass ein Projekt wie CiM an der WWU erfolgreich gewesen ist, schließlich sei die Universität "der richtige Ort" für dieses Projekt. Dabei verwies sie auf die vorhandene langjährige Expertise in den Bereichen Zellforschung und molekulare Bildgebung, beispielsweise durch die Sonderforschungsbereiche 629 und 656, aber auch durch herausragende Einrichtungen wie das European Institute for Molecular Imaging und das Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster. Auch Dr. Dorette Breitkreuz von der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gratulierte den CiM-Forschern, bevor Prof. Dr. Reinhard Fässler vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried den Festvortrag hielt.

Die Zellen eines jeden Organismus' bewegen sich, beispielsweise während der Entwicklung des Embryos, wo jede Körperzelle ihren Platz im Gewebe finden muss. Ein anderes Beispiel für besonders aktive Zellen sind weiße Blutkörperchen, die sich auf der Jagd nach Krankheitserregern und Entzündungsherden durch den Körper bewegen. Ändern die Zellen ihr normales Verhalten, können Krankheiten wie Herzinfarkt, Krebs oder Alzheimer entstehen. Damit die Wissenschaftler das Verhalten von Zellen verstehen können, müssen sie es mit bildgebenden Verfahren sichtbar machen. Zu dieser Technologie zählen klassische Methoden wie Ultraschall und Röntgen, aber auch moderne Verfahren wie die Positronenemissions-Tomografie. Die Entwicklung und Anwendung moderner bildgebender Verfahren ist für CiM von zentraler Bedeutung.

Die Forschungsarbeiten im Cluster sind Anfang November gestartet. Die Bewerbungsverfahren für noch unbesetzte Projektstellen, darunter vier Professuren, laufen derzeit. Das Forschungsvorhaben war im Juni dieses Jahres von einem Ausschuss der DFG, des Wissenschaftsrates und der Wissenschaftsminister des Bundes und der Länder bewilligt worden, zeitgleich mit der Verlängerung des zweiten WWU-Exzellenzclusters "Religion und Politik". Die Fördersumme für fünf Jahre beläuft sich auf knapp 28 Millionen Euro. Sprecherin ist Biochemikerin Prof. Dr. Lydia Sorokin vom Institut für Pathobiochemie, die den Cluster gemeinsam mit Prof. Dr. Volker Gerke (Institut für Medizinische Biochemie) und Prof. Dr. Michael Schäfers (Direktor des "European Institute for Molecular Imaging") koordiniert.

--------------------------------------------------------------------------

Links:

* http://www.uni-muenster.de/CiMIC/

CiM

* http://www.uni-muenster.de/excellence/index.html

Hintergrundinformationen zur Exzellenzinitative an der WWU

Quelle: www.uni-muenster.de

„Kulturrucksack“ gepackt

"Als wir uns als Pilotkommune beworben haben, um von Anfang an dabei zu sein, war uns schon klar: Die Teilnahme stellt eine Herausforderung dar. Schließlich galt es, eine Vielzahl sehr unterschiedlicher kultureller Einrichtungen und Träger in Städten mit Einwohnerzahlen zwischen 9.000 und 99.000 miteinander ins Gespräch zu bringen", blickte Brux zurück. Unter dem Motto "Gemeinsam besser" sei es aber Schritt für Schritt gelungen, ein Netzwerk für kulturelle Bildung für 10 bis 14-jährige aufzubauen. "Alle Beteiligten haben sehr gut zusammengefunden und tolle Ideen realisiert. Schon heute freue ich mich auf das Jugendkulturfestival am 23. November in Hattingen. Dort gibt es nämlich die einmalige Chance, die Kinder und Jugendlichen mit und in ihren Projekten live zu erleben", warb der Landrat in der Landeshauptstadt.

Mit dem 2012 an den Start gegangenen Landesprogramm "Kulturrucksack NRW" sollen Kindern und Jugendlichen kostenlose oder deutlich kostenreduzierte kulturelle Angebote eröffnet werden. Die Kulturrucksackkommunen - ab 2013 mehr als 130 Städte und Gemeinden - erhalten für jeden jungen Menschen von 10 bis 14 Jahren jährlich 4,40 Euro. "Wir wollen vor allem diese Altersgruppe ansprechen, weil für sie in Sachen Kultur bisher nicht so viel gemacht wurde. In diesem Alter entwickeln die jungen Menschen aber eigene kulturelle Interessen und Vorstellungen. Wir müssen ihnen daher die Gelegenheit geben, diese in kulturelle Projekte einzubringen. So kommen wir unserem Ziel, NRW zum Kinder- und Jugendkulturland zu machen, einen Schritt näher", unterstrich Schäfer.

Wie auch Brux ist die Ministerin vom Beitrag, den kulturelle Bildung zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen leisten kann, überzeugt. Es komme aber darauf an, den Kindern die Tür zu Kunst und Kultur so früh und so weit wie möglich zu öffnen. "Hier spielt der `Kulturrucksack´ neben Angeboten wie ´Jedem Kind ein Instrument´ bereits in seinem ersten Jahr eine wichtige Rolle. Durch die enge Zusammenarbeit von Kultur-, Bildungs- und Jugendeinrichtungen konnten sogar neue Zielgruppen erreicht werden. Zudem sind junge Menschen nicht nur zur Teilhabe am kulturellen Leben eingeladen, der ´Kulturrucksack´ verbindet und stärkt auch vor Ort bewährte Strukturen." An Ennepe und Ruhr sowie landesweit vorerst bis 2015, bis dahin stellt das Land Jahr für Jahr insgesamt drei Millionen Euro zur Verfügung.

Alle Angebote, die der "Kulturrucksack" Kindern und Jugendlichen im Ennepe-Ruhr-Kreis macht, sind im Internetportal des Landesprogramms unter www.kulturrucksack.nrw.de zu finden.

Stichwort Jugendkulturfestival

Am Freitag, 23. November, erlebt das LWL Industriemuseum Henrichshütte in Hattingen die Premiere eines kreisweiten Jugendkulturfestivals. Präsentiert wird, was von und in den Städten in den letzten Monaten Programm war. Aktiv waren die jungen Menschen beispielsweise in den Bereichen Musik, Tanz, Literatur, bildende Kunst oder Theater. So gab es ein Coaching von Rock- und Popbands, die Produktion eines Hip-Hop-Samplers, Graffiti-Projekte und Jugendliche wirkten an den Wittener Tagen der Kammermusik mit. Des Weiteren wurde eine Gruppe von Kindern auf Entdeckungstour zu Tempeln und Moscheen, Kirchen und Synagogen geschickt. Ziel war es, die verschiedenen Religionen und Gotteshäuser im Umkreis kennen zu lernen und in einem großen Reisetagebuch festzuhalten.

Quelle: www.en-kreis.de

Abonnieren

Kommentare (Atom)